从待岗带裁员,坚持了一年多,终究还是熬不住了。昔日行业巨头为何突然倒下?

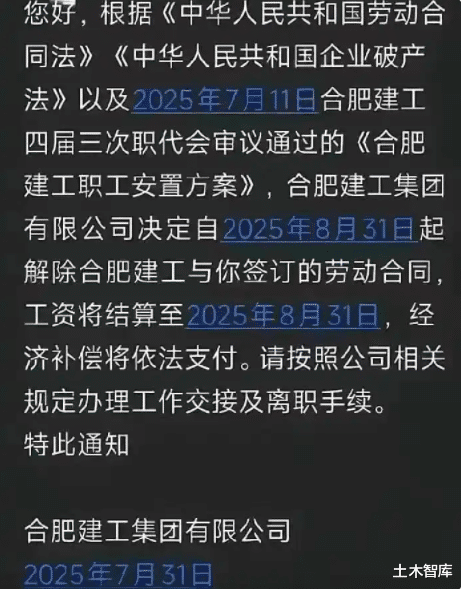

7月31日,合肥建工集团的员工们收到了一条短信通知:自8月31日起解除劳动合同。说补偿依法支付,但是公司账户里没钱,连工资都发不出来,补偿金怎么兑现?补偿金恐成空头支票!一位员工无奈表示。

根据合肥市中级人民法院公告,截至2024年11月,合肥建工资产总额为127.3亿元,负债总额高达162.29亿元,净负债缺口35亿元,资产负债率127%,资不抵债,陷入债务泥潭。

一、负债162.29亿,财务黑洞触目惊心

据合肥中院公告,截至2024年11月,合肥建工资产总额为127.3亿元,而负债总额高达162.29亿元,净负债缺口达35亿元,资产负债率飙升至127%。这一数据意味着公司已严重资不抵债,即便变卖所有资产仍难以覆盖巨额债务。3月,法院进一步指定北京大成律师事务所及合肥分所联合担任破产管理人,标志着清算程序全面启动。

事实上,合肥建工的财务危机早有端倪。公开信息显示,近年来该公司频繁被列为被执行人,执行标的累计超千万元,且存在大量未履行司法判决的债务记录。尽管企业曾尝试通过债务重组、引入投资等方式自救,但受制于行业下行压力及内部管理问题,最终未能扭转颓势。

二、大量工程款难收回,员工被迫待岗9个月

合肥建工的崩塌并非偶然。自2021年起,国内房地产市场持续低迷,叠加头部房企爆雷的连锁反应,建筑行业深陷工程款拖欠、项目停摆的困境。作为头部房企的合作方之一,合肥建工曾被卷入债务漩涡,大量应收工程款难以回收,资金链濒临断裂。

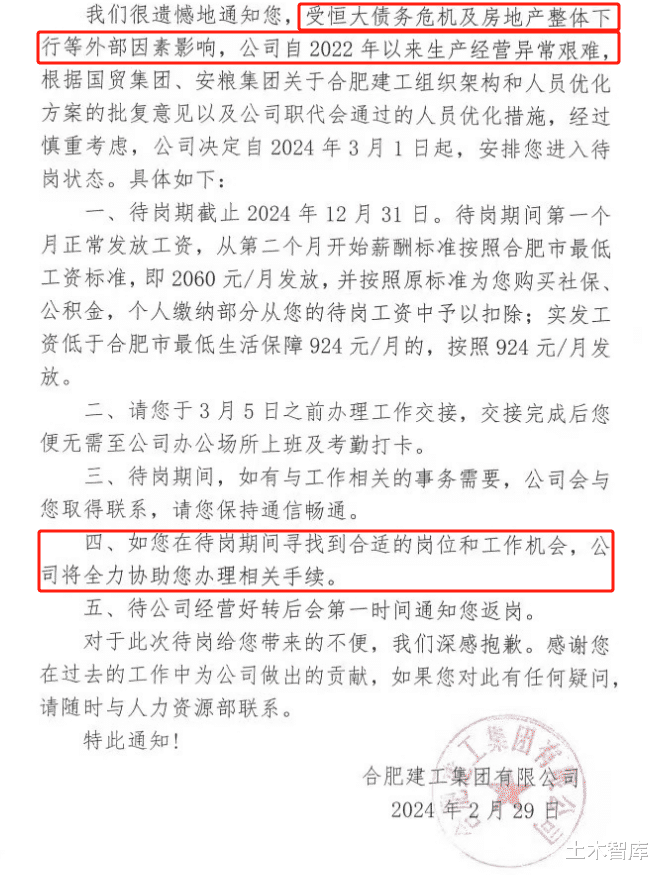

雪上加霜的是,自2024年2月29日起,合肥建工数千名员工陆续收到待岗通知书,待岗期长达9个月,期间仅按合肥市最低工资标准(约2000元/月)发放待遇。这一决定不仅暴露了企业的流动性枯竭,更折射出建筑行业“断尾求生”的残酷现实。

三、原董事长刘国福落马,贪腐蛀空企业根基

正当企业挣扎求生之际,合肥建工原董事长刘国福的落马,彻底揭开了公司内部管理失控的疮疤。3月6日,安徽省纪委监委通报称,刘国福涉嫌“靠企吃企”,利用职务便利在工程承揽、资金使用中谋取私利,并非法收受巨额财物;其违规出借资金、独断专行的决策更导致国有资产遭受“特别重大损失”。

公开资料显示,刘国福深耕合肥建工体系多年,曾担任公司董事长及多家关联企业法定代表人、高管,其权力触角几乎覆盖企业核心业务板块。调查指出,刘国福的贪腐行为贯穿企业改制后的关键发展期,尤其在2018年合肥建工并入海螺集团后,其滥用职权、违规操作进一步加剧了企业财务风险。目前,刘国福已被开除公职,违法所得被没收,案件已移送检察机关审查起诉。

四、从“建工局”到海螺成员,老企的兴衰启示

合肥建工的历史可追溯至1958年成立的合肥市建工局,历经改制、合并,2008年并入安徽安粮集团,2018年成为海螺集团旗下企业。作为安徽省建筑业龙头,其注册资本达10亿元,业务涵盖房屋建筑、市政工程等领域,曾参与大量重点项目建设。

透过企业股权穿透图可见,合肥建工集团有限公司为安徽安粮控股股份有限公司下属企业,持股比例99%。安粮集团又是安徽国贸集团旗下100%控股企业,而安徽国贸并入海螺集团后,海螺集团持股比例55%,为控股大股东。

然而,这家拥有67年历史的老牌国企,最终倒在了行业周期与内部腐败的双重夹击之下。业内人士分析指出,合肥建工的破产暴露了三大致命问题:

过度依赖房地产行业,业务结构单一,抗风险能力薄弱;内控失效与权力寻租,管理层腐败导致资源错配,加剧经营恶化;外部风险传导失控,对恒大等高风险客户的依赖埋下债务隐患。

亿腾证券,散户配资网,富豪配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。